对图像的理解是进行图像创作的关键。当我们把图像作为一种现实的准确反映时,那么我们就会要求图像的创作应该是完整的、客观的,应当准确的把现实进行记录;当我们把图像作为一种私人的主观意识的客观载体时,那么图像的内容就不一定是完整的,也不一定是现实的,只需要感觉上可以就好。在这种差异性的看法背后,并不代表图像本身的特性是模糊的,而是代表着图像本身的形式是多样的。形式,并不是本体。

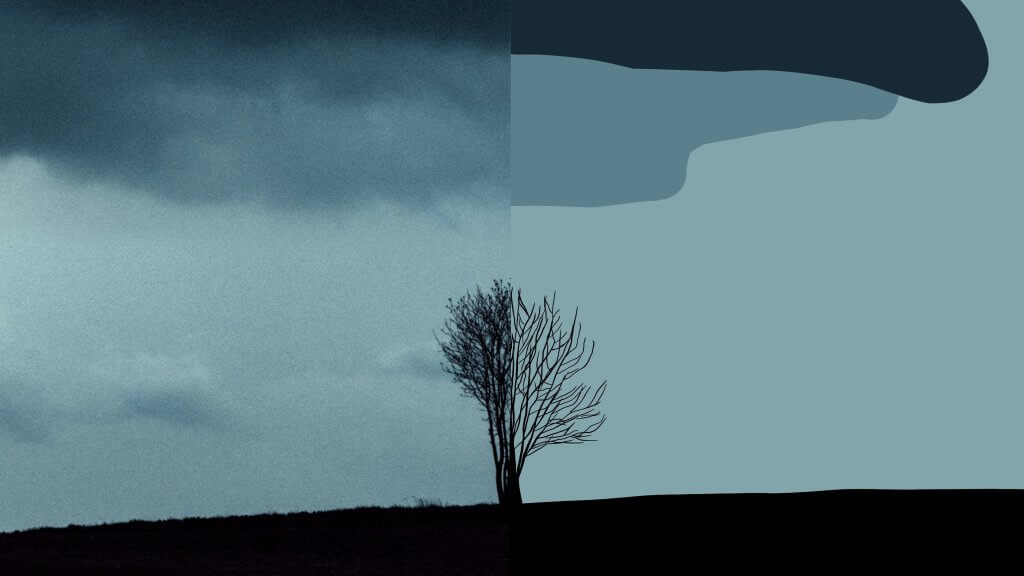

图像之树

将图像当作一棵树,那么图像被直观看到的就如同树的树干,树枝和树叶,而图像所不能被直观看到的就是复杂交错的根须。单一的、完整的、清晰的树干分出多层的树枝,最后铺上了厚厚的树叶,这里显示的是图像被看到的一面,体现的是图像背后人的一种理性,为此构成了具有层次的图像形式。而”图像之树“的根须部分是不被看见的,甚至在被挖掘出来后也无法被直接理解,因此图像所不被直观看到的一面显示的就是人的感性,构成了无结构层次的图像形式。同样,树的生长不仅仅需要树叶的光合作用,树干的养分输出,同时依赖着根须对于土壤的锁紧,对于水分的吸收。树作为完整的、可生长的一体需要可见和不可见的协同,同样,人作为一个完整个体,必定同样需要理性的部分进行现实运转,同样需要感性对生活中各种可能性进行捕获。

图像背后作为艺术与哲学的转换空间

图像常常被作为一种艺术和哲学的混合物来进行理解,其中,艺术是作为图像实践性的一面,而哲学则作为纯粹逻辑性的一面。在这两者之间,图像构成了一个可转换空间,使得哲学的价值能被体现在现实之中,而艺术的价值能被推演为一种普遍性。通过图像作为转换空间,一来可以保证哲学本身的语义具有一定的方向性,能够直接指向客观现实,从而避免了哲学被困在一个漫无边际的虚无之中;二来可以使得现实事物作为一种质料能够补充哲学上的语义库,从而丰富哲学中可以思考,以及值得思考的内容。

根据这种特性,转换空间可以形成各种形式,或者是身体,也可能是作为一种符号,但这些形式的关键在于都缺乏必然性,而只能作为或然性的解答结果。或然性的必然存在,正是在于图像本身是作为理性和感性的完整结合物,单一的必然性无法完整解答图像本身作为转换空间的模糊性,而单一的或然性也无法完整解答图像本身被部分理解的可能性的必然存在。因此,正是因为图像所象征的转换空间中存在着多个维度的交叉,使得这个图像本身似乎就像薛定谔的猫,当主体没有呈现在具体现实图像面前时,完全不清楚其自身对图像的理解是什么。

图像复合性背后是作为本体的人自身

我们一直以来把图像作为一种外在事物进行评判,觉得它应当与其他的外在事物一样,都应当具有客观性和准确性;亦或者觉得与其他人造物一样,都应当体现人自身的主观性和创新性。但在这些行为的背后,图像本身无论是作为被生产的一面,还是作为被评价的一面,实质上都来自于人自身,图像的本体就是人自身,我们评价图像只不过是将其作为一种替代物来评价我们人自身。

由于人无法处理过于复杂的事情,我们因此将杂乱的想法进行编辑并构成一定秩序,而这就是人自身理性的由来。为此,图像所具有的理性必然体现在图像本身构成元素的秩序感之中,只有通过图像的秩序感,我们才能够将不可直观的事物编辑成具有层次的、可被直接理解的事物集合,从而构成了图像的理性内在含义。但这种理性只是一种相对的理性,因为理性本身是人对现有事物的秩序性编辑,如果人面对未知的事物,那么人只能猜测性地推演,而无法显示性地编辑,这种无法编辑的事物处理方式就是感性,换句话来说,人的感性就是对未知的直接体会,未知所具有的杂乱,无法控制,无法直接理解就是人的感性所在。当这种人的感性依附在图像上时,图像所呈现的形成同样不具有定型,成为了一种纯粹的,相对的,可能性形式。

图像复合性构成个体完整性的现象表现

图像所被呈现的单一面无法真实地还原回图像背后作为本体的人自身,对于图像的理解必然需要建立于个体的完整性之上,这不仅需要发现图像背后作为创作者个体内心底层的感性生命力和创作形式表层的理性逻辑力,同时也需要发现作为观众个体未知感底层的感性欲望和观看表层的视觉秩序。因此,一幅完整的图像在具有合理性的秩序感的同时应当保留着无理性的生命动力,在构成图像表层形式的有限性的同时保留着情感内在的无限性。只有将图像还原回作为个体完整性现象表现的本质,才能实现图像本身的可被创作性的同时实现图像本身的无限可能性。